-1-300x169.png)

9月入学受付開始!

↑ 富士高合格を目指す君!Click here!!

上のリンクをクリックし、内容をぜひ覗いてみてくださいね!弊社の社員4名がインタビューに答える形で文理学院を紹介してくれています!!

8/8(金)

お盆休み突入まで1週間を切りました!来週には「中3学調特訓」「中3校長会・教達検特訓」の第1回目があり、更なる盛り上がりを見せることでしょう。私も8/11(月)に「条件英作文」「長文読解」の指導など、他学年の対策授業を含め6時間の対策授業を行いますので、しっかりと準備していきたいと思います。

さて、今日は①取締役会、②授業6コマがメインのお仕事。気合を入れるためカツカレーを食べて出社。「ごはん少な目に」といっても多いお店。ちゃんと聴いてるのかなぁ?(笑)と不思議です。次回は「ごはん半分で」と具体的に注文しよう。

今日の中3英語、長文読解3回目の指導でテーマが「water problems」でした。公立入試と異なり夏休み明けの「静岡県学力診断調査」(学調)の読解問題では時事ネタ、SDGsネタの出題も少なくないため社会問題に関する内容にも触れた指導を行うことが大切だと思います。

話は変わり……

2025年のプライベートでのテーマは「推し活をしつつ、月に1度は遠出する」です。「推し」はミュージシャン、グルメ、土地です。

仕事も含め今年はここまで、北から仙台・東京・横浜・長野・名古屋・京都へ行きました。特に京都へは比較的近いこともあり4回行っており、今年はもう2回訪れる予定でいますー散歩するだけですが(笑)。今月から年末までの残り4か月半で青森・仙台・富山・東京・大阪&京都・広島へ行く予定にしています。

青森

ワクワクしながら下調べをしているのは「青森」です。青森へはこれまで2回行った(通った)ことがあります。1度目は「白神山地」散策です。もう何年も前ですがブナ林の素晴らしさや青池の神秘的な色に大きな感動を覚えました。2度目は六ヶ所村(原発)→大間(鮪で有名)→青森市とドライブ(になってしまった)で宿泊は山形??仙台???でした。実は青森って土地をよく知らないんですよね。何がきっかけだったか忘れましたが……急に掘ってみたくなり……(笑)。三内丸山遺跡、酸ヶ湯(すかゆ)、奥入瀬(おいらせ)には必ず行こうと思っています。

18歳で大学進学のため独り暮らしを始めたことをきっかけに「知らない土地での様々な体験」( ≒ 旅)が趣味を超えたある種の「習慣」のようになっています。また、同じ場所にずっといられない、色々な場所へ放浪するといったことはDNAに関係しているとのこと。10数年前に読んだある記事にありました。次のがそれであったか定かではありませんが、読んでみてくださいね。

平野星良 (TABI LABO)の記事より

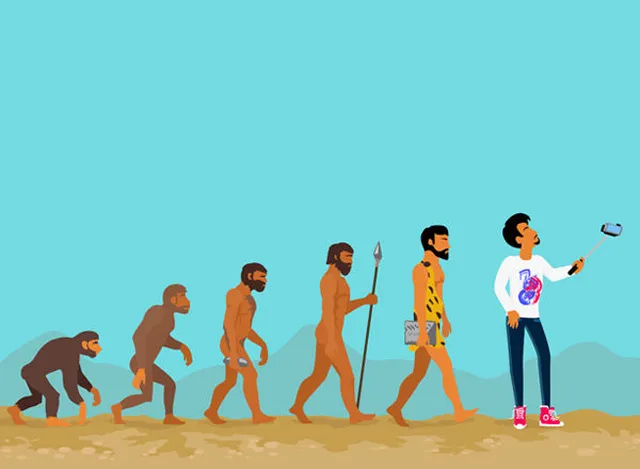

ひとつところに留まっていちゃあ、情が移っていけねぇ──。人情喜劇シリーズ『男はつらいよ』の寅さん(渥美 清)のこの言葉がまさにそれ。好奇心旺盛で、同じ場所でじっとしていられない性格から「冒険家の遺伝子」と形容される遺伝子DRD4-7Rは、ドーパミン受容体の突然変異種と考えられています。

長年にわたる研究によって、脳内の過剰なドーパミンと衝動的で危険な行動をとる傾向との間には、因果関係があることが証明されてきました。この過剰なドーパミンは、ギャンブル中毒のような問題と結びつけられてきましたが、「旅したい衝動」もそのひとつ、という研究結果も。

「旅に出よう」は、

本能的にすり込まれていた

インディアナ大学キンゼイ研究所の進化生物学者Justin Garcia氏によると、有史以来の人間は、食物、住居、仲間を見つけるために移動をくり返すうちに、移動する欲求が本能的にすり込まれていったのかもしれない、と。

こうした生物学的な背景が、現代の旅したい衝動へと形を変えたのかもしれないと推察。その反面、DRD4遺伝子は「旅を刺激的と捉える人もいれば、なかには恐ろしいと感じる人もごく少数存在している」との見方もあることを「INSIDER」は伝えています。

全人口の約20%が

遺伝子を所有

また、カリフォルニア大学の社会行動学者Chaunsheng Chen氏は、「人類の起源とされるアフリカからより長い距離を移動していった祖先ほど、DRD4-7Rを保有している可能性が高い」、とする研究を発表しています。

同じ場所にいられない、動かねば…。こうした欲求や衝動が入植地を徐々に広げたことを思えば、今日の世界地図があるのも冒険心に満ちた有史以前の人々のたまものかもしれない。

予測では世界の全人口のおよそ20%が持つとされるこの遺伝子。とすれば、直線距離にして約12,000キロ離れた私たち日本人にも、しっかりと冒険家の遺伝子が備わっているはずです。

旅する衝動を抑えられない

とにかく旅が好きで好奇心旺盛とくれば、人間としてポジティブな要素に思えるDRD4-7R。ですが、「衝動が抑えきれず、欲求を満たすためにどんなことでもしてしまう」といった、手がつけられない状態にもなり得る可能性を唱える学者の意見も。

それだったとしても、知的好奇心と未知なる大地への欲求。それが、旅に出たい衝動の原動力だというなら…。抑えられない気持ちにフタをせず、本能に身をゆだねてみるほうが、よっぽど人間らしいのでは。